Texte et Podcast

Les textes peuvent être légèrement différents de ceux enregistrés pour le podcast. Quelques corrections sont faites avant publication.

________________

Un début de nuit de mai si précaire que le simple passage d’une voiture peut provoquer un tremblement de terre sur le boulevard désert.

Je marche seule.

Je quitte les voix, les sourires forcés, les échanges savants qui persistent après les séminaires, même lorsque les chaises sont vides.

Je marche seule, respire le bleu du ciel, un bleu délié, qui s’ouvre lentement à la brûlure du couchant. Le rouge s’infiltre, d’abord sur les toits, puis sur les feuilles endormies des arbres.

Je marche seule à cause d’un papier oublié. Un vieux prospectus noir et blanc, logé derrière des feuillets brillants et criards, près de la réception de l’hôtel. On y lit, presque effacé : Le Clown, Bar à musiques. Le programme est expiré depuis longtemps. Mais les lieux ainsi suspendus, décalés, ont toujours exercé sur moi une force obscure.

L’air est doux comme une peau au réveil.

Sur l’écran de mon téléphone, la flèche avance, docile.

Encore 440 mètres.

440 mètres avant de croiser ce lieu attendu, tapi sur l’avenue depuis un nombre d’années qu’aucune brochure ne précise vraiment. Peut-être est-il là depuis toujours ?

Une lueur rouge fend l’ombre. L’enseigne clignote faiblement, comme une paupière lasse.

Je pousse la porte.

Et j’entre.

Une lumière douce, presque timide, glisse sur les murs pâles de la petite salle. Quelques clients, dispersés comme s’ils avaient voulu s’éviter, occupent les tables contre la vitre. Aucun ne s’est assis près du bar. Peut-être à cause des banquettes, légèrement rembourrées, qui longent la paroi. Au centre, les chaises paraissent plus froides, plus rigides, et surtout inoccupées.

Derrière le comptoir, un homme plus très jeune tourne lentement les pages d’une revue. Son geste est régulier, sans hâte. Il me jette un regard sans insistance, et son sourire, bien que discret, reste accueillant. Tandis que j’avance, mon regard est attiré vers le fond de la pièce, où la lumière ne parvient pas tout à fait : là, somnole une scène vide, comme oubliée, uniquement vêtue d’un piano désert.

La musique descend des enceintes fixées au mur sans lutter contre les murmures. Les conversations, à peine audibles, se coulent dans l’ambiance comme l’eau s’infiltre dans la terre.

Je me sens bien, tout de suite. Le lieu me paraît familier, sans que je puisse dire pourquoi. Chaque chose semble posée là avec douceur ; les teintes des coussins, le rythme de la mélodie. Je pense à un roman de Murakami : « Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil ». J’ai un bref espoir, un peu absurde, de découvrir au comptoir une femme en robe de soie bleue, jambes croisées, cigarette entre les doigts. Mais non. Le tabouret est vide.

L’homme qui me demande ce que je veux boire ne porte, lui, ni costume ni cravate.

Mais, dans les enceintes, une voix familière chante Corcovado. Je reconnais la version. Everything But The Girl. Peut-être sortie la même année que ce livre. Il me semble que quelque chose a été préservé, ici, comme dans les pages d’un roman qu’on aurait oublié de refermer.

– Ce lieu vous plaît ? Votre regard… votre sourire paraît absorber chaque détail, comme si vous traversiez un rêve.

– Il y a quelque chose, oui… Une impression étrange. Comme marcher dans un livre ouvert. Et puis, cette chanson… elle y est mentionnée.

– Corcovado ? Thomas Mann en parlait, je crois.

– Non… Murakami. Au sud de la frontière…

– … à l’ouest du soleil. Bien sûr. Mais… vous ne boitez pas.

– Non. Pourtant, si cette femme s’était trouvée ici, assise là, je n’aurais pas été surprise.

– J’ai bien peur que mes cocktails ne soient pas à la hauteur de ses attentes.

– Je n’ai encore jamais goûté de cocktail au saké.

– Donnez-moi quelques minutes. Je vais tenter quelque chose.

– Léger, s’il vous plaît.

– Et en attendant… souhaitez-vous entendre un titre en particulier ?

– Elliott Smith, peut-être ?

– Between the Bars; ce choix me semble juste.

– Vous n’étiez jamais venue ?

– Non, j’ai découvert un vieux flyer à l’hôtel

Il ne dit rien. Le silence s’installe un instant, comme une buée légère sur une vitre. Puis, juste avant qu’un petit groupe de clients n’entre, il dépose devant moi un verre. Un joli verre, finement ciselé, dont les reflets dansent sur le bois patiné du comptoir.

– Goûtez. Si ce n’est pas à votre convenance… vous choisirez autre chose.

Je fixe le liquide coloré, hésitante. Une lueur trouble s’y reflète, comme au fond d’un lac qu’on aurait oublié. J’approche mes lèvres, très lentement, presque à regret. Le goût me surprend, discret, presque timide au début. Puis il se déploie, comme une fleur qui n’oserait s’ouvrir qu’à demi. Raffiné, espiègle… et derrière la douceur, une trace à peine perceptible d’amertume, semblable au souvenir d’un rêve que l’on ne parvient plus à nommer.

Je repose le verre, incliné, pour que la lumière y coule encore une fois. Sur le bois sombre, l’ombre du liquide se dessine comme un souvenir ancien.

Une image me revient sans que je l’aie appelée : la pochette d’un disque: « Catch a Fire; Donovan », et la voix de mon père chantant « Colours » à mi-voix, dans la voiture, pendant que la pluie clapotait doucement contre les vitres.

Le goût subsiste encore là, mais un autre lieu s’ouvre en moi. Un lieu que le temps avait refermé sans bruit.

Je devrais sans doute rentrer. Dormir un peu. Me réveiller en état demain ; cette journée de plus à écouter la bonne parole. C’est important, j’ai absolument besoin de ce travail, mais…

Je me sens bien ici, tout est suspendu. Un lieu en apesanteur. Comme une bulle, un jardin imaginaire, le genre d’endroit où tout devient possible, pour le temps d’une fleur, d’une chanson, d’un oubli.

Quand il revient vers moi, la conversation reprend.

Des phrases simples, presque murmurées. Des questions banales, posées sans insistance. Je réponds sans vraiment réfléchir. J’apprécie cette façon douce qu’ont les choses de ne pas peser.

Je décline un second verre. J’aime que mes pensées restent claires, pour mieux m’y perdre ensuite. L’alcool les rend trop floues.

Je dis être arrivé hier. Il s’étonne de me trouver déjà ici, souvent les gens mettent du temps avant de découvrir l’endroit, avant d’oser venir jusqu’ici, et rares sont les clients de passage.

Je suis douée pour trouver les perles rares, les lieux secrets. Ceux qui ne cherchent pas à plaire. Ceux qui respirent avec une âme ; une âme qui parfois, vibre au même rythme que la mienne.

– Vous semblez avoir ressenti tous les parfums de ce lieu, pourtant cela fait à peine une heure que vous êtes ici.

– Et vous ?

– Vingt ans…

Sa voix, lorsqu’il parle de ce lieu, ne distingue plus tout à fait l’histoire de celle de sa propre existence.

Les mots glissent dans l’air, flottent autour de moi comme des poussières anciennes. Les murs semblent écouter. Ils ont vu passer tant de conversations, lentement absorbées dans leur matière poreuse.

Il y avait, autrefois, peut-être dès le XIXe siècle, ou même avant ; une auberge. Une écurie aussi, pour les chevaux fatigués du voyage. On en trouvait partout de ces relais postaux, avant que les trains ne redessinent les routes.

Puis vinrent un cabaret, un café-concert, des soirées ébouriffées, des musiques oubliées. Et plus tard, lui.

Il était musicien de studio. Mais un jour, une moto, un virage, et tout s’est déplacé. Le corps ne répondait plus comme avant. Tenir une basse, frapper une caisse claire devenait douloureux, impossible. Alors tout s’est effondré. Le métier, le couple, les contours d’un futur. Cinq ans à attendre, à remplir des formulaires, pour enfin percevoir des indemnités.

Alors, Paris lui est devenu trop vaste. Il est venu ici, a acheté ce bar que plus personne ne fréquentait. Il a remis les planches en place, repeint les murs, appris à vivre autrement.

– Je m’étais produit sur cette scène, à mes débuts. Il y avait dans ce souvenir une flamme douce, quelque chose de fragile, presque intact.

Alors je suis revenu. Pour offrir à ces murs ce qu’ils avaient perdu. Pour m’offrir, peut-être, une autre vie.

Ces murs me renvoient ce soir des échos agréables; à quelques nuances près, la musique semble surgir de mes propres pensées. Peut-être parce que ce soir il y a peu de monde, peut-être que certains soirs la partition est autre, peu importe.

Il est curieux de s’habituer si vite à un lieu étranger. Comme si, en silence, la bulle invisible dont je me pare s’était lentement étendue jusqu’aux murs, jusqu’aux tables, jusqu’aux verres. Le monde extérieur s’agite dehors, et l’intérieur s’est glissé dans cette bulle immense.

Sensation de sentir les émotions s’imbriquer, s’entrechoquer pour s’évader en notes claires, sur une portée d’écume. Et je reste là, à les écouter s’échapper.

Ne jamais laisser le passé troubler l’instant, respirer les parfums du présent. Loin, rester loin de cet axe infernal pour ne pas être happée par hier.

– Jouer ne vous manque pas ?

– Et vous ?

– Moi ?

– Je vous ai vue, à Bruxelles, il y a quelques mois. Quand vous êtes entrée, je me suis demandé où je pouvais bien vous avoir croisée, puisque je bouge rarement d’ici. C’est Elliott Smith qui a ouvert le chemin du souvenir, votre reprise du « Say Yes », ce soir – là, était fantastique.

– Que faisiez-vous dans ce pub ? C’est la seule fois où je l’ai chantée. Je savais que ce serait la dernière. Il fallait que cela finisse ainsi… Une manière de rompre en beauté.

– Une déclaration de rupture, sur scène ?

– En quelque sorte.

– Vous n’avez sans doute pas envie d’en parler.

– Pas vraiment… Ce serait comme plonger les mains dans une eau trouble. Une sombre histoire d’emprise, de naïveté aussi. Ces trois soirs à Bruxelles m’ont ouvert les yeux, j’étais dépossédé de tout ce que je créais, je ne m’occupais de rien, je vivais l’instant. Quel hasard vous avait amené là ?

– Un très vieil ami tient ce pub. Il est musicien lui aussi. Mais vous, comment vous êtes-vous retrouvée ici, à plus de 600 kilomètres.

– Je ne suis que de passage.

Les images me reviennent par bribes, floues, mal enregistrées, des miettes que le vent soulève avant que je puisse vraiment les regarder. Le départ précipité, récupérer mes affaires et prendre le premier train vers la France. Tram Métro, l’appart, j’ai pris ce que mes mains pouvaient atteindre, mis dans un sac, puis dans un autre.

Retrouver mon père, ses manies, sa confiance. Avec lenteur, j’ai recommencé à habiter mes journées. Mais en silence, derrière chaque heure, une forme d’effondrement se dessinait.

J’avais perdu la musique, gagné ma liberté, mais aussi le droit de rembourser les dettes. Toutes les dépenses du duo étaient à mon nom, le matériel, les loyers impayés.

Il ne restait rien de la musique. Ou plutôt, elle s’était réfugiée dans un seul objet : un clavier, que je n’ai pas pu me résoudre à vendre. Tout le reste est parti. Les factures, les dettes, les relances arrivaient une à une, comme des oiseaux qui auraient perdu leur vol.

Insouciante, inconsciente, sans doute. Certains repartent à zéro, je naviguais à moins quelque chose.

Et puis cette opportunité, en apparence du moins. Une société de marketing musical. Un intitulé qui résonnait étrangement à mes oreilles, comme un air connu joué à l’envers. Aujourd’hui, je suis ici, pour ce séminaire. On nous parle de cohésion, d’esprit d’équipe. Mais ce n’est qu’un tri déguisé. Les bons d’un côté. Les autres ailleurs.

La tornade de ces derniers mois continue ses ravages.

– Puisque vous êtes ici pour quelques jours, venez jouer un soir, le cachet vous aidera un peu.

Lui sourire, je ne sais pas de quelle couleur est ce sourire, je suis certaine qu’il sait que je vais refuser. Si jamais je monte sur cette scène, ou n’importe quelle scène, jamais je ne remonterai à la surface, je suis encore bien trop loin, ma respiration est trop courte.

Quelques mois de salaires sont une nécessité, pour effacer tout, fermer enfin cette porte, à double tour.

Son regard est doux, apaisant. Il n’insiste pas. Les clients partent à leur rythme, la musique m’enveloppe, m’emporte vers des paysages sereins.

– Ne vous inquiétez pas pour le séminaire, j’ai quelquefois été invité, je connais bien ces vendeurs de vent. Laissez-les parler, ne faites pas de vagues, une seule chose compte, le dernier jour, ils vous demanderont un bilan. C’est là que vous aurez le dessus. Dites-leur simplement que vous avez profité d’être dans une ville inconnue pour chercher, prospecter, salles de concerts, disquaires, que vous avez noué des contacts intéressants.

Si vous revenez un autre soir, je vous donnerai plus de détails, je fais partie d’un collectif qui regroupe une cinquantaine de salles, des disquaires indépendants.

Au moment de partir, il souffle quelques mots à un couple de clients. Ils me raccompagnent jusqu’à l’hôtel. Il refusait que je rentre seule à pied, dans l’obscurité qui avale les rues sans bruit. Je n’ai pas protesté. Leur présence est légère, comme un courant d’air tiède en fin d’été.

Dans ma chambre, je n’allume pas tout de suite. Je traîne un moment près de la fenêtre, à regarder les phares couler le long des murs. Je me sens moins seule, le sourire du Clown imprègne mes vêtements, l’air que je respire. Quelques couleurs se sont enfin posées sur les jours à venir. Presque rien, une étincelle fugace, un refrain nouveau, une mélodie encore bancale. Quelque chose a changé. C’est imperceptible, comme ces petites poussières dorées qu’on aperçoit dans la lumière d’un matin calme. Une odeur qui s’attarde sur la peau. Une mélodie hésitante. Rien de stable encore, mais déjà là il ne manque pas grand-chose pour que mes doigts redécouvrent le grain du clavier, sa douceur lisse, presque animale.

J’ai une promesse à tenir, de la patience à nourrir.

Si un jour la musique revient, si elle me reprend par la main, c’est sur cette scène-là que je jouerai d’abord. Celle du Clown.

Composer sans être observée. Écrire sans que rien ne me serre le cœur. Me libérer de ce regard qui me cadenassait à chaque mesure. Bientôt, peut-être. Je ne sais pas quand.

Pour l’instant, je vais dormir. Le sommeil a encore des choses à m’apprendre. Et demain… demain, peut-être que le chant sera plus clair.

©Olivier Le Cœur Funambule Juin 2025

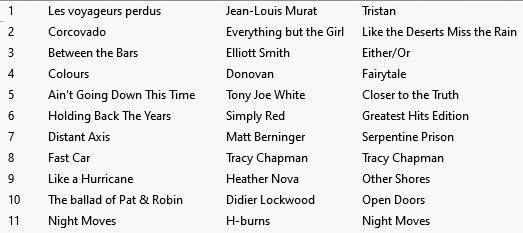

Playlist Le Clown

La playlist sur Deezer:

https://widget.deezer.com/widget/dark/playlist/14126999581

La playlist sur Qobuz:

https://widget.qobuz.com/playlist/32244768?zone=FR-fr